まなざしの音

12枚と12トラックによる12日間

日程 2023年9月2日(土)- 9月17日(日)

会場 工房 親 CHIKA

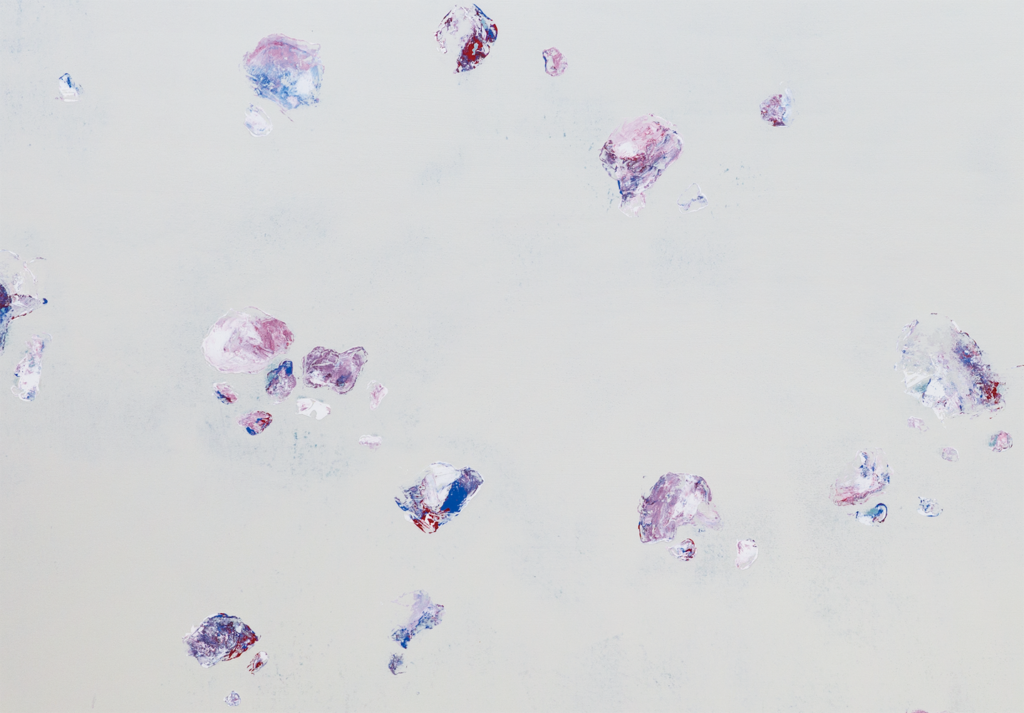

インスタレーション view

作品リスト

es_1 acrylic on canvas 194x130cm 2023

es_2 acrylic on canvas 162x122cm 2023

es_3 acrylic on canvas 91x73cm 2023

SA_07 acrylic on canvas 91x91cm 2022

es_4 acrylic on canvas 91x91cm 2023

es_5 acrylic on canvas 194x130cm 2023

es_6 acrylic on canvas 53x41cm 2023

es_7 acrylic on canvas 53x41cm 2023

es_8 acrylic on canvas 53x41cm 2023

es_9 acrylic on canvas 162x122cm 2023

es_10 acrylic on canvas 162x122cm 2023

es_11 acrylic on canvas 162x122cm 2023

es(envision sound)

SA(sakamiti ako)

アーティストステイトメント(2023.08)

美術は時代の変化に応じて人と世界の関係性を提示してきた。日本の美術史において明治初期に岡倉天心(Tenshin Okakura 1863-1913)を中心に展開された朦朧体は西洋絵画の空間表現を日本画に取り込む実験だった。色のフィルターを通して見える混濁した画面の解決策として菱田春草(Shunso Hishida 1874-1911)は背景を消し去り装飾的な描画を試みたが、目に見えない背景は観念的次元として残った。

ジョセフ・アルバース(Josef Albers 1888-1976)の色彩実験でもわかるように、グレージング(色の重ね合わせ)やスカンブリングによる色のフィルター(色彩の透明感)は視線を遮る度合いを変え、観念的絵画空間に影響を与える。これはステンドグラスの透過光における心理的効果を裏付けている。また、フィンセント・ファン・ゴッホ(Vincent Willem van Gogh 1853-1890)を筆頭に筆致(行為)を意図的にフォルムへと置き換えた絵画は三次元空間と観念的絵画空間との境界を曖昧にする。その上でブライス・マーデン(Brice Marden 1938-)の作品は装飾的でありながらグレージングによって絵画面にもう一層観念的次元を加えた。

制作には綿のキャンバス生地に地塗りを施したものを使っている。本来油絵具の方が性に合っているのだが健康上の理由でアクリル絵具を使う。日々更新する描くイメージは定着されない視線の断片であり制作プロセスそのものでもある。キャンバスに視線の痕跡を残すことで、なにも描かれていない画面は絵画になる。

日常生活でさまざまなノイズに悩まされることは今に始まったことではない。公害や騒音、電磁波や放射能、ウイルスなど、日常に影響を与えるノイズは目に見えないものが多い。展覧会タイトルの「まなざしの音」は、音を”見えるようにする”ことを意図している。

2023.12

昨年の6月、工房親CHIKAの中谷君から打診された企画「sound x painting」を受ける形で始まった。10年ぶりの個展だし良い機会なのでこれまで出来なかったことをやってみることで意見が一致した。現在の絵画観や音のことなどを話合いながら、まず展示する平面作品の大体の大きさ・出品点数を提案した。絵画と音の組み合わせは長い間思いを巡らせてきたが自分の平面作品と音の関係を理解できず実現しなかったこともあり、話合い当初は会期中にサウンドパフォーマーによるイベントを検討されていて、ペインティングのみを担当する予定だった。

二人の対話の中で出てきた言葉は「ノイズ」と「よくわからない作品」。最後の個展(2012年)以降の制作はノイズに邪魔されて上手くいかないことが多くなった。加齢による耳鳴り、飛蚊症、目眩といった身体的ノイズが先鋭化してきたことに加えて、日常生活の様々な情報がノイズになり、制作中に感覚に割り込んでくる感情や記憶や思考がノイズになっていることに気付くようになった。自分のノイズを画面に定着しているのかとも思ったのだが、そもそも学生時代からずっと、描きたい対象物が無かったことを考えるとちょっと違うような気がする。表象をフォルムとして画面に定着するために絵画が存在している。絵画面にイメージが固定されると目に焼き付いた形が頭から離れなくなることを反射的に嫌って定着したイメージを消去し始める。これは絵画の存在理由と矛盾している。描きたいものが無く、何も描かれない状態でそれでも記憶にとどまるものは、物理的な制作過程と体を動かし筆を動かすことで画面上に残されていく行為の痕跡あるいは何百何千と繰り返し描いては消した形、色、肌理、質感といった造形的要素が作り出すイメージ群である。

7月、準備を始めようと思っていた矢先、新型コロナウイルスに罹患した。自宅療養中に電解質を奪われ意識不明に。第五波のピーク時だったため救急搬送先が無く12時間後に入院。約36時間後意識が戻った。退院後も半年以上体調不良が続いたがキャンバスの用意だけは年内に終わらせた。

今春、中谷君が描いた展示のラフスケッチを見せてもらった。それは平面を使ったインスタレーションの様相を呈していた。提案の一つ目は暗闇の中で絵を見ること。かつてロンドンで観たロスコルーム(Mark Rothko 1903-70)の暗さは洞窟壁画を想起させた。もう一つの提案は作品を壁に掛けないこと。80年代、銀座の画廊でシュナーベル(Julian Schnabel 1951- )の巨大な平面作品が地下室の壁面に斜めに立て掛けられて展示されていたのを覚えている。四角い平面そのものであり絵画でもあるというシュナーベルらしさが出ていた。提案内容のキーワードは「フワフワした感じ」。夏の終わりという季節の変わり目、生活のリズムが変わる9月をイメージしたものだった。

3月、絵と並行して音を作る作業を始めた。音を選び、エフェクターで加工して、テイストを決める。PCで行う編集作業は絵作りに似ている。絵と違うのは時間。時間のまとまりが音声になる。絵の制作よりも時間の流れに途切れがないように感じるのは音に没入しているからだろう。4月以降は環境音の録音も始めたが音声編集よりも更に時間を意識するようになり、この感覚は絵画制作にフィードバックされていった。絵の場合と同じくフレーズが耳に残るのが嫌でランダムに変化する音の流れを作る。曲を作りたいわけではないので出来上がった音声データは音楽ではない。もちろん展示会場のBGMではなかった。絵画作品と同じ手順で制作したインスタレーションの一部である。

4月、アーティストステイトメント第一稿を提出。

7月、展覧会DM用画像が必要で日々変化する新作を避け旧作の画像を使おうとも思ったが、制作途中を何枚か撮影して使うことにした。よくわからない展覧会イメージを「謎のままにしておきましょう。」という中谷君の言葉に助けられた。そうすることでDMが作品の一部として機能し、結果的に制作プロセスの一貫性を保つことができた。

8月、先入観なく空間構成に取りかかれるよう搬入時に絵の上下・縦横を中谷君に知られないように運び入れる。翌日画廊へ行くと全体の構成がほぼ出来上がっていた。その後一週間かけて二人で煮詰めていった。絵を壁にかけることから、壁に立てかけることへ。床に立てて支え、浮上させる。一つづつ課題を解決して前に進む。12トラックあるサウンドはワイヤレススピーカーを使って日替わりで流す。スポットライトの光を絞り込む。会場中央に設置する作品を垂直に立てる作業は難航した。

搬入風景 24.08.2023